Weiskerns Nachlass

Mein Blog informiert Sie über Termine, Neuigkeiten, Wissenswertes, Skurriles und Bewundernswertes aus dem Bereich der Künste, Kino, Fotografie, Bücherwelt und vieles mehr. Die Welt ist bunt! Auch in meinem Blog. Geben Sie ihr im PC 30 Sekunden Zeit zu starten oder 5 Sekunden im Handy! Welcome to my blog and feel free to leave a comment in English or French! World is colorful! Also in my blog. Give it 30 seconds to start in your PC and 5 in your phone.

TEUFELSKINDER von Jules Amedée Barbey D'Aurevilly

- Seite 1

- Regionale Events

- Noch mehr Musik (mit Konzertdaten)

- Noch mehr Kunst, Kultur, Buchmarkt & Co

- Noch mehr Kabarett und Comedy

- Noch mehr Film

- Noch mehr Gesundheit, Wellness und Spiritualität

- Noch mehr Klatsch und Tratsch

- SUPERCHANCEN FÜR KÜNSTLER - KUNST & KULTUR-PREISE, -AUSSCHREIBUNGEN, -FORTBILDUNGEN

- Frankfurter Buchmesse

- Leipziger Buchmesse

- GALLERIA ARTISTICA quattro: free for booking

- GALLERIA ARTISTICA due: free for booking

- GALLERIA ARTISTICA flashlight: free for booking

- GALLERIA ARTISTICA - Gegenwartskünstler in Dauerausstellung

- KÜNSTLERPORTRÄTS

- AUTORENPORTRÄTS

- GALLERIA ARTISTICA otto: Sonderangebot 12 Wochen für den Preis von 8!

- Schmökerecke: TEUFELSKINDER von Jules Amedée Barbey d'Aurevilly

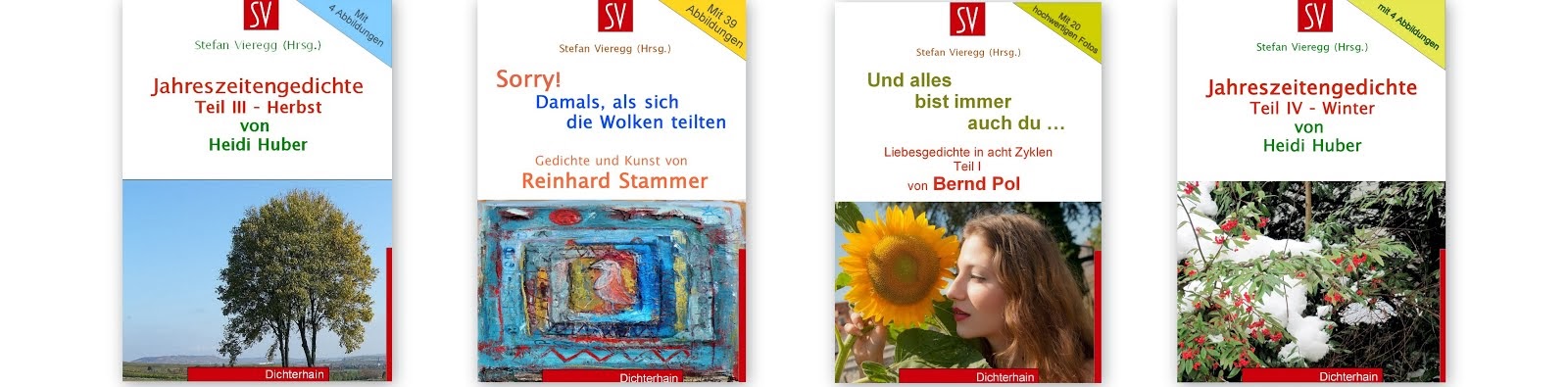

- SV VERLAG - Das aktuelle Programm und LESEPROBEN

- (Hobby-)Literarisches Treiben in der Pfalz und Umland - III. Quartal 2023

- Events und Veröffentlichungen bislang unbekannter Autoren

SV Verlag

SV Verlag mit Handy oder Tablet entdecken!

SV Verlag mit Handy oder Tablet entdecken! Übersetze/Translate/Traduis/Tradurre/Traducir/переводить/çevirmek

Samstag, 26. November 2011

Buchbesprechung: Weiskerns Nachlass von Christoph Hein

Weiskerns Nachlass

Dienstag, 6. September 2011

Utes Buchbesprechungen: Letzte Helden, Reportagen über die Helden der Arbeit in der ehemaligen DDR

Aufbau Taschenbuchverlag

Eine andere Reportage erzählt darüber, wie er für 3 Wochen im thüringischen Eisenach bei der Tafel arbeitete, wo Bedürftige sich verpflegen lassen können. Dort lernte er viele Menschen kennen. Einerseits natürlich die Bedürftigen selber und andererseits die Helfer, die manchmal selbst Bedürftige sind. Gemeinsam mit den Helfern sammelte er in Supermärkten Lebensmittel, sortierte Brauchbares aus, um zweimal in der Woche Brot, Milch, Gurken, Apfelsinen und Kartoffeln an die „Abholer“ verteilen zu können. Dabei sprach er mit den Menschen. Entstanden sind Geschichten von Abholerfamilien und die „Armut“. Hier klingt manches an, was er als Co-Autor des Buches „In einem reichen Land“ gemeinsam mit Daniela Dahn und Günter Grass veröffentlicht hat, wieder an.

„Das Wort Tschernobyl heißt auf Deutsch „schwarzer bitterer Wermut“, so beginnt Scherzer seine dritte Reportage des Buches, die vom Versuch handelt, in die gesperrte Zone um Tschernobyl zu gelangen. Auf die Idee bringt ihn eine Veröffentlichung einer Ukrainerin „Eine Mohnblumenliebe“, das man ihm während einer Lesung in Berlin überreicht. Scherzer begleitet im Jahr 2007 eine Hilfsgütersendung in die Region des ehemaligen Atomkraftwerkes. Dort spricht er mit Betroffenen und dabei wird ihm klar, welche Bedeutung rote Klatschmohnblüten für Ukrainer haben. Er erfährt, wie die Behörden arbeiten und den Opfern geholfen oder nicht geholfen wird. Auch berichtet er, wo die Hilfesendungen landen und wie die Helfer arbeiten. Ein Satz, von einer Ukrainerin ausgesprochen, bringt klar zum Ausdruck, was Scherzer sagen möchte: „Wer still hilft, hilft anderen. Wer laut hilft, hilft auch sich".

Landolf Scherzer wurde 1941 in Dresden geboren. Zur Zeit lebt er in Thüringen und ist als freier Schriftsteller tätig. Er verfasste literarische Reportagen über längere Zeiträume wie „Der Erste“ oder „Der Zweite“, aber auch Bücher wie „Immer geradeaus - zu Fuß durch Europas Osten" oder „Der Grenzgänger".

************************************************

Sonntag, 1. Mai 2011

Buchbesprechung: Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud

Christa Wolf entwirft eine zweites Ich, das ihr ähnlich ist. Sie betrachtet sich von außen mit eigenen Augen und beschreibt einen ständigen Gesprächspartner, einen Sohn von Emigranten, der ihre Verzweiflung über den Hohn des Lebens in der DDR ebenso ernst wie spöttisch aufnimmt und reflektiert. Gleichzeitig geht sie in ihrem Forschungsprojekt im Getty Center mit den Briefen einer verstorbenen Kommunistin auf Spurensuche nach der Hoffnung aus der Zeit des Widerstandes gegen die Nazis, dem scheinbaren Beginn einer gerechteren Welt. Diese Hoffnung zerrinnt mit der fortschreitenden Entwicklung der DDR. Der Prozess wird erneut beleuchtet, den Christa Wolf eine Revolution und andere Schriftsteller nur eine „Wende“ nennen : Die Erhebung der DDR-Bürger, um Meinungs- und Reisefreiheit zu erzielen, um danach resigniert festzustellen, dass ihre Meinung wenig wert ist und das einzige, „was bleibt“, die Verbitterung und die Vergleichsmöglichkeit zweier Gesellschaftssysteme ist.

Mit Wehmut erinnert sich die Christa Wolf an die Tage der Volkserhebung, an denen sie selbst, auf dem Berliner Alexanderplatz sprechend, beteiligt war und „die Staatsmacht es als schlimmste Drohung empfand, als die Massen auf den Straßen die Losung riefen: Wir bleiben hier!" Sie hat auch nicht jene Offiziere der DDR-Armee vergessen, die ihr erzählten, wie sie in dieser Zeit die Munition der Truppe einsammelten, denn: „Einen Volksarmee schießt doch nicht auf das Volk". Und, an einer anderen Stelle des Textes erzählt sie im Gegensatz dazu wieder von der „Gerechtigkeit“, der besseren Sache, die es verteidigen wollte, dieses kleine Land. Am 17. Juni 1953 wird sie, die junge Genossin, in der Leipziger Innenstadt vom Pöbel aufgefordert, ihr Parteiabzeichen abzulegen. „Nur über meine Leiche“, antwortet sie überzeugt. Unbelehrbar wird die Presse tönen. Viele werden die Überzeugung nicht verstehen, dass es Gemeinschaftliches, Gerechteres, Besseres geben muss und es sich lohnt, dafür zu kämpfen.

„Wohin sind wir unterwegs? Das weiß ich nicht."

Sonntag, 20. März 2011

Weniger ist manchmal mehr – die Leipziger Buchmesse 2011 ist Geschichte. Ein Messebummel mit Ute Apel

|

| Foto: audiamo |

|

| Foto: audiamo |

Samstag, 18. Dezember 2010

Nachlese: Schulze - Die Beste aller Welten

München 2003, 369 Seiten, Hardcover, 24,90 €, Hanser Verlag

(Leipzig/UA) Jahrzehnte meinten wir zu wissen, wie es weitergeht: Autos werden schneller, Computer leistungsfähiger, Medien aufregender und Einkommen höher.

Wirtschaftskrisen sind Durchgangsstadien zur nächsten Hochkonjunktur, sogar soziale und ökologische Probleme bringen Wachstumsindustrien und -messen hervor.

Doch das moderne Leben besteht zunehmend aus Episoden, wir denken in Skalen.

Aus der Suche nach der Besten aller Welten ist ein Steigerungsspiel geworden, deren Vorläufer der Fortschrittsgedanke war: schneller, besser, mehr, feiner, spezieller, jünger, klüger, lustiger... Zahlreiche unscharfe Begriffe tragen diese Steigerungslogik in sich: Wachstum, neu, Preisknüller, Verbesserung, Erschließung, Auto, Computer, Werbeblock, Fernsehen, Entwicklungsland ... Wer mit offenen Augen durch den Alltag geht, wird viel mehr finden. Es kommt zunehmend zur Häufung von Produkten, deren Brauchbarkeit kaum noch einzusehen ist, zu Funktionen, die niemand mehr in Anspruch nimmt - zu einer Umkehrung des Suchens.

Für dieses Steigerungsspiel ist nichts auf der Welt so, wie es sein könnte, Dinge und Menschen scheinen noch verbesserungsfähig, egal wie weit man schon gekommen sein mag. Die Kultur der Steigerung macht sich selbst zum Gegenstand dieser Steigerung. Sie ähnelt einem Hochleistungssportler. Konsum eröffnet Beschäftigungsmöglichkeiten, schon allein das Mustern von Beständen strukturiert die Zeit und entlastet vorübergehend von der Frage, was man mit seinem Leben anfangen soll. Im bloßen „Weitermachen“ lässt sich die Sehnsucht an tieferen Sinnerlebnissen vergessen.

In der Welt der Steigerung geht es vor allem um „Sachen“. Doch schnell unterstellt man dem Partner, dem Freund, dem Kollegen Gesetzmäßigkeiten, legt ihn auf einen bestimmten Typus fest, versucht ihn ständig zu formen und umzugestalten und meist im Dienst der eigenen Interessen. Soziales Miteinander verkommt zur „Episode“, der die nächste Steigerung folgt. Doch z.B. die Beziehung zwischen Mann und Frau ist wesentlich komplizierter als eine Datenbank, ein Auto, die Konstruktion eines Hochhauses. Es gibt keine Routinefertigkeiten, die ein halbwegs begabter Mensch im Abendstudium erwerben könnte, um eine Beziehung aufzubauen oder zu reparieren.

Dazu kommt das Vermehrungsspiel, besonders das der Medien.

In seinsgerichteten Projekten spielen hingegen Variation, Metamorphose, Konversion und Improvisation die entscheidende Rolle. Wer jedes Jahr ans Meer fährt, immer an den gleichen Ort, wird es je nach Wetter, Jahreszeit und eigener Stimmung doch immer wieder anders erleben. Es ist immer derselbe Ort, aber jedes Mal anders.

Mit der zunehmenden Routine des Wandels spüren wir die Vorboten einer grundlegenden Veränderung. Die Fortsetzung des Steigerungsspiels führt zur wachsenden Ratlosigkeit und Absurdität. Es taucht nach Erichs Fromms „Haben und Sein“ eine neue Leitvorstellung von der Besten aller Welten auf. Neben das Können tritt das Sein, neben das Prinzip der Steigerung tritt die Idee der Ankunft. Je mehr wir können, um so wichtiger wird die Frage, wer wir sind und was wir wollen.

Doch es gibt noch etwas anders als Steigerung, Vermehrung und Episoden: Liebe, gute Gespräche, tiefgehende Begegnungen, die wichtiger sind als kratzfeste Badewannen, schnurlose Telefone oder das überall verkaufte Buch.

Dieses verständliche und interessante Buch von Gerhard Schulze wird für reichlich Gesprächsstoff sorgen.

Gerhard Schulze wurde 1944 geboren, arbeitet als Professor für Soziologie in Bamberg. Einem breiten Publikum wurde er bereits durch sein Buch „Die Erlebnisgesellschaft“ (1992) bekannt. 1999 erschien „Kulissen des Glücks. Streifzüge durch die Eventkultur“.

Dienstag, 12. Oktober 2010

Unabhängige Verlage in Deutschland: Unterschiedliche Arten von Mut beim Engelsdorfer Verlag

Unterschiedliche Arten von Mut

Gedichte und Kurzprosa

Leipzig 2010, 82 Seiten,

Paperback, 8,50 €, Engelsdorfer Verlag

Die Autorin, die mir freundlicherweise immer wieder eine Buchbesprechung zur Verfügung stellt (siehe ihre Besprechungen hier), hat nun einen Schritt nach vorne gemacht und ihr erstes Bändchen mit Gedichten und Geschichten auf den Markt gebracht. Schon immer eine begeisterte Literaturanhängerin entwickelte sich in ihrer Jugendzeit dennoch alles anders und ging nicht in Richtung Verlage, Kultur, Buch. Von der Marktsituation her betrachtet war es vielleicht eher zu ihrem Vorteil, denn heute verdient sie als Erwachsenencoach für Berufsqualifikationen kontinuierlicher.

Besonders aufgefallen sind mir die herrliche Beschreibung eines Gewitters im Gedicht "Fenster", das als befreiend erlebt wird. Nicht durch das Verdrängen der Schwüle, der erlösende Regen, der an die Scheibe prasselt, lange ersehnt von den Vögeln, die sich endlich satttrinken können, sondern auch als eine Befreiung für Menschen. Junge Männer, fliehen paradoxerweise aus einer Enge, vielleicht auch vor dem Regen, der Weg scheint frei, allerdings führt er ins Nass hinein oder durch es hindurch.

Fenster

Nach blutroten Sonnenflammcn

komm du, befreiendes Gewitter

mit trommelndem Hagel.

Peitsche den Regen gegen das Glas,

damit die winzigen Vögel ihre durstigen Schnäbel

schließen

und schließlich anheben zu singen.

In dunklen, nassen Scheiben spiegelt sich so klar

der vergangene Tag.

Wicken umwehen die Brennnesseln am Damm.

Aus der Enge geflohen,

jagen junge Männer mit Mopeds durch die Nacht.

Verstehen

Zuhören kann der Taube.

Er will verstehen.

Sprechen kann der Stumme.

Er ringt ums Wort.

Laufen kann der Lahme.

Er stolpert Schritt für Schritt.

In "Verstehen" zeigt die Autorin, dass jeder die Fähigkeit, die ihm durch ein Gebrechen scheinbar fehlt, dennoch innehat, jeder kann das, was ihm fehlt, auf eine andere Art und Weise.

Die Geschichten vom grünen Männlein und der kleinen Unglückshexe sind schöne kleine Metaphern für die Sehnsucht raus aus dem Zwang, der dominanten Einheitlichkeit der grünen Welt - und wieder ein Paradoxon - hinein in eine blaue Welt, allerdings als Bürgermeister. Ob dies jedoch eine Veränderung nach sich ziehen wird, bleibt offen.

Die kleine Hexe ist immer dabei, hat Schuld an Pech, Pleiten und Pannen. Weil sie so unbezwingbar auf der linken Schulter sitzt, leidet die Trägerin, sie wird krank und schief, muss sich verbiegen, um diesem Biest zu entkommen, und doch wird sie es nicht los.

Zu ihren literarischen Projekten zählen außerdem Gedanken zum alljährlichen Hiddenseeaufenthalt, die wir eventuell auch in Buchform erwarten können.

____________________________________

Freitag, 10. September 2010

Nachlese: Kehlmann - Die Vermessung der Welt

Reinbek 2005, 304 Seiten, Taschenbuch,

„Warum er traurig war? ... Weil die Welt sich so enttäuschend ausnahm, sobald man erkannte, wie dünn ihr Gewebe war, wie grob gestrickt die Illusion, wie laienhaft vernäht ihre Rückseite. Weil nur Geheimnis und Vergessen es erträglich machten. Weil man es ohne Schlaf, der einen täglich aus der Wirklichkeit riß, nicht aushielt.“

(Leipzig/UA) Gegen Ende des 18. Jahrhunderts machen sich zwei junge Deutsche auf, um die Welt zu vermessen. Der eine, Alexander von Humboldt, kämpft sich durch Urwald und Steppe, befährt den Orinoko, erprobt Gifte im Selbstversuch, zählt Kopfläuse von Eingeborenen, kriecht in Erdlöcher, Höhlen und Stollen, besteigt Vulkane, begegnet Seeungeheuern und Menschenfressern, belädt mit Leichen sein Boot, lässt sich an den Bug von Segelschiffen binden und gefährdet mehr als einmal das Leben des ihn ständig begleitenden Botanikers Bonpland und eines ihm treu ergebenen Hundes.

„Nach einigen Stunden entdeckte Humboldt, daß sich Flöhe in die Haut seiner Zehen gegraben hatten. Sie mußten die Fahrt unterbrechen; Bonpland ordnete Pflanzen, Humboldt saß im Klappstuhl, die Füße in einer Essigwanne, und zeichnete Karten des Stromverlaufs. Pulex penetrans, der gewöhnliche Sandfloh. Er werde ihn beschreiben, aber nicht einmal im Tagebuch werde er andeuten, daß er selbst von ihm befallen worden sei. Daran sei doch nichts Schlimmes, sagte Bonpland. Er habe, sagte Humboldt, viel über die Regeln des Ruhmes nachgedacht. Einen Mann, von dem bekannt sei, daß unter seinen Zehennägeln Flöhe gelebt hätten, nehme keiner mehr ernst. Ganz gleich, was er sonst geleistet habe. ...Manchmal bezweifle er, sagte Bonpland, ob er je heimkommen werde. Das sei nur realistisch, antwortete Humboldt und überprüfte, ob die Uhren beschädigt waren.“

Der andere der beiden, Mathematiker und Astronom, Carl Friedrich Gauß, der sein Leben mit Zahnschmerzen verbringen muss und mit Frauen verbringen will, springt dann sogar noch in der Hochzeitsnacht aus dem Bett, um eine Formel zu notieren. Er beweist im heimischen Göttingen, dass der Raum sich krümmt.

„Sie krachten in das Holzgestell eines Heustapels, ein Seil riß, der Korb kippte, Gauß rollte in eine Lehmpfütze, Pilatre fiel unglücklich, verstauchte sich den Arm und stieß, als er den Riß in der Pergamenthaut sah, so unselige Flüche aus, daß der von seinem Haus herbeilaufende Bauer stehenblieb und drohend seinen Spaten aufhob. Atemlos kamen die Assistenten und falteten den zerknitterten Ballon zusammen. Pilatre hielt sich den Arm und gab Gauß einen schmerzhaft festen Klaps.

Er wisse es jetzt, sagte Gauß.

Na, was denn?

Daß alle parallelen Linien einander berührten.

Fein, sagte Pilatres.

Sein Herz raste. Er überlegte, ob er dem Mann erklären sollte, daß er nur ein geschwungenes Ruder am Korb anbringen mußte, um den Luftstrom umzulenken und den Ballon in eine bestimmte Richtung zu zwingen. Aber dann schwieg er. Er war nicht gefragt worden, und es war nicht höflich, den Leuten Ideen aufzudrängen. Es lag so nahe, daß es bald einem anderen einfallen würde. Jetzt aber wollte der Mann ein dankbares Kind sehen. Mit Mühe brachte Gauß ein Lächeln auf sein Gesicht, breitete die Arme aus und verneigte sich...“

Alt, berühmt und schon ein wenig sonderlich geworden, treffen sich Humboldt und Gauß 1828 in Berlin und stellen fest, daß sie gar nicht so unterschiedlich in ihren Gedanken und Lebensweisen sind, auch wenn der Erste die Welt bereiste und der Zweite kaum seine Heimatstadt verließ.

Doch kaum sitzt Gauß in der Kutsche, in die er nur widerwillig einstieg, sind beide Wissenschaftler plötzlich tief verstrickt in die politischen Wirren Deutschlands nach dem Sturz Napoleons.

Mit hintergründigem Humor, den es zwischen den Zeilen zu entdecken gilt, beschreibt Daniel Kehlmann das Leben zweier Genies, ihre Sehnsüchte und Schwächen, ihre Gratwanderung zwischen Lächerlichkeit und Größe, Scheitern und Erfolg, die Zeit, in die sie geboren wurden und die Zukunft, die sie vorausdachten.

Dem Autor gelang ein Roman, aus dem der Leser viel lernen kann und der gleichzeitig auf köstliche Art und Weise unterhält.

Daniel Kehlmann wurde 1975 in München geboren und lebt in Wien. Für seine Romane und Erzählungen, die in viele Sprachen übersetzt wurden, erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, zuletzt den Candide-Preis 2005. Sein Roman „Ich und Kaminski“ wurde international zu einem großen Erfolg.

Zu seinen früheren Veröffentlichungen zählen: „Beerholms Vorstellung“ (1997), „Unter der Sonne“ (1998), „Mahlers Zeit“ (1999), „Der fernste Ort“ (2001), „Ich und Kaminski“ (2003), „Wo ist Carlos Montufar“ (2005).

Dienstag, 10. August 2010

Nachlese: Jurij Brězan - Der alte Mann und das enge Weite

Es lohnt schon, das Altern, wenn es einem Kopf und Seele so belässt, dass man sein Leben in die richtige Waagschale legt.“

Der alte Mann erklärt einer jungen Journalistin das Werden und Vergehen, die Kleinheit und die Größe, das Willige und das Eigenwillige. Die Dame, ein Großstadtmensch, möchte mit ihm nach freundlichen Höflichkeiten über Literatur sprechen.

Der alte Mann erklärt einer jungen Journalistin das Werden und Vergehen, die Kleinheit und die Größe, das Willige und das Eigenwillige. Die Dame, ein Großstadtmensch, möchte mit ihm nach freundlichen Höflichkeiten über Literatur sprechen. Zu seinen bekanntesten Werken gehören die Trilogie des Felix Hanusch (1958-1964). „Die schwarze Mühle“ (1968) wurde zum Sinnbild gegen das „Wölfische“ in uns. Der Roman „Krabat oder Die Verwandlung der Welt“ (1976) setzt sich mit der ethischen Verantwortung des Menschen gegenüber der Schöpfung auseinander und in „Bild des Vaters“ (1981) geht es um die Würde. Brĕzans Autobiografie „Mein Stück Leben“ (1989) ging in den Wendezeiten unter. Es folgte „Ohne Paß und Zoll“ (1999) über sein Schreiberleben.

Ute Apel

Freitag, 9. April 2010

Filmtipp: Der Dorflehrer (Venkovský Učitel), 2008

Dienstag, 9. Februar 2010

Lyrik: Eva Strittmatter feiert ihren 80. Geburtstag

Biographie von Gutschke, I.:

Eva Strittmatter – Leib und Leben

Zum 80. Geburtstag von Eva Strittmatter, mdr figaro

Rigorose Selbstbefragung

______________________

Lyrik: Eva Strittmatter – Leib und Leben, eine Biographie von Irmtraud Gutschke

Zu den Prosawerken zählen: „Briefe aus Schulzenhof“ (I 1977, II 1990, III 1995), „Poesie und andere Nebendinge“ (1983), „Mai in Piestany“ (1986).

Irmtraud Gutschke wurde 1950 in Chemnitz geboren und ist bei der Zeitung „Neues Deutschland“ für Literatur verantwortlich. Seit 1971 veröffentlicht sie Texte über Autoren und ihre Werke. 1976 promovierte sie über „Mensch und Natur im Schaffen Aitmatows“ Daraus entstand 1986 der Essayband „Menschheitsfragen, Märchen, Mythen. 2007 erschien in dieser Buchreihe bereits ihr Gesprächsband „Hermann Kant. Die Sache und die Sachen.“

ALLE VERANTWORTUNG LOSZUWERDEN

Die Tage des Alters hinzubringen.

Umgeben von gealterten Dingen,

die jung unser jüngeres Leben umgaben,

Nicht die Vergangenheit umzugraben

Und nichts zu hoffen, das wäre weise.

Einfach nur leben, verborgen und leise,

Mit der Gewissheit, es wird nichts geschehen,

Ich werde auf Erden nichts Neues mehr sehen.

Glaube und Hoffnung sind hingeschwunden,

Und ist die Liebe noch überwunden,

werde ich ganz in mir genesen...

Sie aber ist das Größte gewesen.

Donnerstag, 21. Januar 2010

Buch: Sigrid Damm - Goethes letzte Reise

„Ich war immer gerne hier. Ich glaube, es kommt von der Harmonie, in der hier alles steht, Gegend, Menschen, Clima, Thun und Lassen“ , so beschreibt Goethe sein Thüringer Arkadien. Hier im Thüringer Wald hat Goethes Gespräch mit der Erde, hat sein naturwissenschaftliches Interesse begonnen, ausgelöst durch die Verantwortung für den Ilmenauer Bergbau. Das schönste lyrische Ergebnis dieses Gesprächs, das berühmte Gedicht "Über allen Gipfeln", schrieb er 1780 an die Wand einer Jagdhütte auf dem Kickelhahn.

Den Handlungsrahmen für Sigrid Damms Buch bilden die sechs Tage der letzte Reise Goethes im August 1831. Es wird eine Fahrt in die Vergangenheit, um Dauerndem und Verschwundenem zu begegnen, eine Wallfahrt zu den Stätten früherer Leiden und Freuden. Der große Weimarer Dichter fährt mit seinen beiden Enkeln Walther und Wolfgang nach Ilmenau. Zweck der Reise ist in erster Linie, den Weimarer Feierlichkeiten zu seinem 82. Geburtstag zu entgehen. Der alte Meister zieht sich von solchen Anlässen gern zurück. Lieber verreist er als geduldiger Großvater mit „dem kleinen Volk im zweyten Grad“. Trotz seiner Liebe mussten sich Goethes Enkelkinder später im Leben der Last des großen Namens beugen. Die Erzählerin nutzt nun diesen Ausflug des alten Mannes als Metapher für seine letzten geistigen Wanderungen, wie die Vollendung des zweiten Teils des „Faust“, Goethes Liebe zu Ulrike von Levetzow, Erinnerungen an seinen in Italien verstorbenen Sohn August, seinen Glauben an das Fortbestehen des Geistes nach dem Tode und seine Reise ohne Rückkehr im März 1832.

Für Goethe ist am 26. August 1831 die Kutsche angespannt, „früh um halb Sieben aus Weimar“. In Ilmenau angekommen, feiert er seinen Geburtstag. Es ist der letzte, den er erlebt. Früh gratuliert der zehnjährige Wolf, mit dem Goethe frühstückt, während „der gute Walther sein Morgenschläfchen“ fortsetzt. Festlich begehen die Ilmenauer den Tag. An seinem Geburtstag packt Goethe einen Gegenstand aus und stellt ihn vor sich hin: ein zerbrechliches böhmisches Glas mit den Eingravierungen von drei Namen, denen der Amalie von Levetzow, ihrer Tochter Ulrike und einer der jüngeren Schwestern. An diesem Abend schreibt Goethe an Frau von Levetzow…

Mit diesem Ritual beginnt der Rückblick auf Goethes letzte Liebe, die Reisen nach Böhmen in den Jahren 1821 bis 1823, in dem ein bewegendes Bild dieser glücklichen und doch von Beginn an überschatteten Begegnung gezeichnet wird, deren schmerzliche Verarbeitung Goethe erst in der großen „Marienbader Elegie“ gelingt. Verknüpft mit dem Ablauf des 29. August in Ilmenau sind Hinweise auf Goethes Lektüre und auf den vom Hof in Weimar als offiziellem Vertreter entsandten Oberforstmeister von Fritsch: Erinnerungen an gemeinsam Erlebtes und einstige Freunde, so an Knebel. Der Abschluss der Reise naht. Goethe erinnert sich: „Bey einem außerordentlich schönen, dieses Jahr seltenem Wetter befuhr ich auf neuerrichteten Chausseen die sonst kaum gehbaren Wege, freute mich an den Lindenalleen, bey deren Pflanzungen ich vor 50 Jahren zugegen war…“

Sigrid Damm kennzeichnet auch das schwierige Vater-Sohn-Verhältnis als eine Konsequenz der Bedingungen: „Es ist dieses Weimar mit seiner fürchterlichen Prosa, Kleinheit, Missgunst, Häme und seinem Neid. August von Goethe, der Sohn der geschmähten Vulpius, kann die uneheliche Geburt nie abstreifen, wie sehr sein Vater sich auch vor ihn stellt, ihn in jeder Weise protegiert. Genau das verstärkt die Abwehr gegen ihn geradezu.“ Um den Meister besser zu verstehen, geht die Autorin auf sein Reisetagebuch ein: „Eine Ahnung von der Tragödie dieses Mannes … zeigen seine Aufzeichnungen aus Italien: als lateinische Grabschrift bestimmt er: „Goethe, der Sohn, seinem Vater vorangehend, starb vierzigjährig, 1830“, am 27. Oktober 1830.

Am 31. August 1831 brechen die Reisenden schließlich von Ilmenau aus zur Heimfahrt auf. Goethe verbleibt noch ein Lebensrest von 202 Tagen. Das Werk „Faust II“ geht er mit der Schwiegertochter Ottilie als Vorleserin im Winter durch. Das Siegel des im August des vorigen Jahres verschlossenen Manuskripts wird noch einmal geöffnet. An „Dichtung und Wahrheit“ und der „Farbenlehre“ arbeitet er weiter. Besonders in seiner Rolle als Hausvater wird Goethe uns nochmals vorgestellt. Er plant die Frühjahrsbestellung im Garten und weilt am 20. Februar zum letzten Mal im Gartenhaus im Park an der Ilm. Dann das Ende, Krankheit und Tod.

Die Autorin schließt mit den Worten des Malers Friedrich Preller: „Vorliegende kleine Zeichnung habe ich selbst aufs genaueste nach dem Hochseligen gezeichnet und darf wohl sagen, dass sie wirklich ähnlich sei. Welchen schönen, ruhigen Ausdruck er auch nach seinem Leben noch hatte, können Sie wohl sehen…“ Schon früh beschäftigte sich Goethe mit dem Altern und dem Tod, den er stets floh. 1823 steht in einem Brief: „Lange leben heißt gar vieles überleben, geliebte, gehasste, gleichgültige Menschen, Königreiche, Hauptstädte, ja Wälder und Bäume, die wir jugendlich gesäet und gepflanzt. Wir überleben uns selbst…“, und im Jahr der wirklichen Reise: „Im hohen Alter, wo uns die Jahre nach und nach wieder entziehen, was sie uns früher so freundlich und reichlich gebracht haben, halte ich für die erste Pflicht gegen uns selbst und gegen die Welt, genau zu bemerken und zu schätzen, was uns noch übrig bleibt.“ Es ist ein Buch mit rührenden Passagen, das zeigt, dass Altern und Tod Geben und Nehmen bedeutet, das aber auch wenig Überraschendes für den Leser enthält, dem Goethes Briefe oder die Gespräche mit Eckermann bekannt sind.

Der aufmerksame Leser findet kleine Schwächen im Werk der Autorin. Fragen wie „Stellt nicht diese Dichtung die höhere Wahrheit dar?“ bleiben unbeantwortet. An manchen Stellen bleibt Damms Lektüre der Originale etwas oberflächlich, was einem aufmerksamen Leser nicht entgeht. So zitiert die Autorin einen Brief Goethes an Amalie von Levetzow, der Mutter Ulrikes: „Dabey, hoff ich, wird sie nicht abläugnen, daß es eine hübsche Sache sey, geliebt zu werden, wenn auch der Freund manchmal unbequem fallen möchte.“ Dann stellt die Autorin einige Fragen, die ihre eigene Interpretation wiedergeben „Und der Schluss des Satzes, worauf deutet er? Wohl nicht auf den Troubadour, der vor den Augen der Angebeteten auf den Knien liegt, sondern auf den alten Mann, der ausrutscht und sich nicht wieder aufzurichten vermag? (S. 207)“ Sie verstand die Wendung „unbequem fallen“ als „stürzen“, nicht als „lästig fallen“, wie sie wahrscheinlich gemeint war. Dann wiederum wird vergessen, was nur wenige Seiten zuvor berichtet wurde. Aus einem Brief des Enkels Wolfgang wird berichtet, der die geplante Rückreise nach Weimar über Schwarzburg und Rudolstadt ankündigt. Der Enkel ist enttäuscht, dass die Reisegesellschaft den gleichen Weg zurück nehmen wird, den sie gekommen ist. Sigrid Damm schreibt: „Bei der Herfahrt hat man die Bestellung aufgegeben. Da die Gasthofrechnung nicht überliefert ist und auch Krauses Tagebuch keine Auskunft gibt, können wir es nur vermuten.“ Warum soll Goethe allerdings ein Mittagsmahl bestellen, wenn er weder den Rückreisetag kennt, noch plant, auf der Rückfahrt wieder vorbeizukommen? Sigrid Damm bringt uns Goethe im Alltag als liebenden Großvater, großzügigen Gastgeber, zweifelnden Greis und begehrenden Mann nahe. Für den ernsthaft an Goethes Gedanken Interessierten lässt es zu viele Fragen offen. Trotzdem tauchte ich schwer aus dem Vergangenem auf, das Sigrid Damm zur Gegenwart werden ließ.

Mittwoch, 18. November 2009

Leoš Janáček: Jenůfa, Oper

Inszenierung: Dietrich Hilsdorf,

Aufführung: 11. Januar 2009 in der Oper Leipzig

Neuaufnahme: 29. Mai 2010, 19 Uhr

Zur Handlung der Oper: Jenůfa ist unehelich schwanger von Števa. Die beiden möchten heiraten, doch die Ehe kann nicht so schnell stattfinden, denn Jenůfas Stiefmutter, die Küsterin, welche von der Schwangerschaft nichts weiß, verlangt ein Jahr des Wartens. Števas Halbbruder Laca, der Jenůfa ebenfalls liebt, verletzt Jenůfa aus Eifersucht mit einem Messer im Gesicht. Laca bereut seine Tat. Um die Schwangerschaft zu vertuschen und Jenůfa damit die „Schande“ zu ersparen, wird sie von der Küsterin in der Kirche versteckt. Auch die Entbindung findet heimlich bei der Stiefmutter statt. Doch Števa, dessen Interesse an der durch die Messerattacke im Gesicht entstellten Jenůfa schnell verebbte, nimmt die Geburt seines Sohnes nicht zum Anlass, sich um Jenůfa zu kümmern. Die Küsterin versucht daraufhin, eine Verbindung zwischen Laca und Jenůfa herbeizuführen, doch das Kind wird in den Wertvorstellungen der Dorfbewohner zum Hindernis für eine neue Liebesbeziehung. Deshalb lässt sich die Küsterin Laca gegenüber zu der Lüge hinreißen, das Kind sei gestorben.

Doch nun beginnt ein Drama: Um die Ehe zwischen Laca und Jenůfa zu retten, betäubt die Küsterin Jenůfa und ertränkt das Kind. Jenůfa erzählt sie, sie selbst habe Fieber gehabt und das Kind sei in dieser Zeit gestorben. Schließlich wird die Hochzeit geplant. Am Morgen der Hochzeit entsteht eine Tumult, als Dorfbewohner die Leiche eines Kindes unter dem Eis finden. Anhand der Kleidung erkennt Jenůfa ihren toten Sohn. Alle vermuten in ihr die Mörderin bis die Küsterin ihre Schuld eingesteht. Jenůfa verzeiht ihrer Stiefmutter. Diese wird abgeführt. Laca steht trotz allem zu Jenůfa. Gemeinsam versuchen sie einen Neuanfang.

Dienstag, 27. Oktober 2009

Lyrik: Eva Strittmatter - "Seele seltsames Gewächs". Ein Gastbeitrag von Ute Apel, Leipzig

Zu sieben Gedichten malte Linde Kauert mehrfarbige Bilder, die den Band ganzseitig schmücken.

Zu sieben Gedichten malte Linde Kauert mehrfarbige Bilder, die den Band ganzseitig schmücken. Der künstlerischer Weg der Malerin und Verlegerin Linde Kauert führte in den letzen Jahren immer mehr zur Gestaltung von Bildern zu Literatur.

Donnerstag, 24. September 2009

20 Jahre Mauerfall - Rückblick Buch: Günter Grass: Unterwegs von Deutschland nach Deutschland

Günter Grass: Unterwegs von Deutschland nach Deutschland, Tagebuch 1990

Steidl Verlag, Göttingen 1990

(Günter Grass, 1927 in Danzig geboren, wurde nach einer Steinmetz-, Bildhauer- und Grafikausbildung als freier Schriftsteller tätig. Durch viele seiner Bücher und die Zugehörigkeit zur "Gruppe 47", besonders aber durch die 1959 erschienene „Blechtrommel“ prägte er wesentlich die Literaturlandschaft der BRD mit. Weitere wichtige Werke sind: „Aus dem Tagebuch einer Schnecke“, „Der Butt“, „Die Rättin“, „Unkenrufe“, „Ein weites Feld“, "Mein Jahrhundert“, "Fünf Jahrzehnte", "Im Krebsgang und das grafische Gesamtwerk „In Kupfer, auf Stein“, „Letzte Tänze“, „Beim Häuten der Zwiebel“, „Die Box“ u.v.a.m. 1999 wurde ihm der Nobelpreis für Literatur verliehen. Damit würdigte die Akademie auch die Verbindung von Politik und literarischem Schaffen in seinen Werken.)

(Leipzig/UA) In die Feiersuppe wolle er ihnen mit dem Buch spucken... In den Taumel, der wegen des Jahrestages der Wiedervereinigung anhob und fortschreitet...

So ungefähr äußerte sich Günter Grass während einer Lesung anlässlich der Leipziger Buchmesse im März 2009 im Oberlichtsaal der Stadtbibliothek auf die Frage, warum er seine Tagebücher von 1990 veröffentlicht hätte. Günter Grass setzt mit seinem Bericht seine autobiografischen Veröffentlichungen wie „Beim Häuten der Zwiebel“ und „Die Box“ fort.

Der Nobelpreisträger beharrt auf seiner Einmischung in politische Fragen des deutschen Landes. Wie ein Seher legt er immer wieder den Finger auf die Wunde... Er erweist sich als genauer Beobachter, nimmt kleine Schwankungen in den Entwicklungen der Ereignisse sofort wahr und analysiert sie in seinen Aufzeichnungen. Am 20. Januar 1990 protokolliert er: "Alle Nachrichten aus der DDR bestätigen die Mühsal des Alltages nach dem großen Aufschwung der Revolution." An mehreren Stellen notiert Grass, dass an der Frage der deutschen Wiedervereinigung alte Freundschaften zu scheitern drohen, "es fiel mir nicht leicht", so berichtet er von der Tutzinger Tagung der Schriftsteller, "Willy Brandt grundsätzlich zu widersprechen."

Er erzählt über einen Besuch bei Christa Wolf und seinen Einsatz für die Schriftstellerin, die sich zu dieser Zeit einer Medienkampagne ausgesetzt sah.

„Unser Besuch bei den Wolfs bestätigt mir, dass es richtig war, in der gegenwärtigen Kampagne für sie Partei zu ergreifen, wie zuletzt in dem „Spiegel“-Gespräch, das morgen erscheinen wird. Merkwürdig, wie sie dominiert, wenngleich Gerhard Wolf den klareren Kopf beweist, doch hält er zumeis seine Meinung zurück; ein eingespieltes Ritual. Zwischendurch Gesprächsfetzen über Träume, Enkelkinder, den Fischer vom nahen See, der seinen Fischfang nicht mehr in der Gaststätte loswird, weil (nach Einführung der DM) keine Gäste mehr kommen...“

In Schwerin 1990 notiert er: „Nach wenig Schlaf: Lautsprecher stehen im Land. Einheit heißt ihr Gebot. Jetzt gilt es leise zu sein, damit wir einander und auch die nächste Sturmwarnung nicht überhören.“

Er ist bei aller Skepsis neugierig auf das neue Deutschland, er fährt nach Leipzig zu Pfarrer Führer, mit dem es auf der Lesung 2009 zur Buchmesse ein Wiedersehen gab, und Dresden. In Altdöbern zeichnet Grass die vom Braunkohletagebau geschundene Landschaft. Er entwirft Reden und gibt Interviews. Die Novelle „Unkenrufe“ nimmt Form an, die Recherchen zur Treuhand finden sich 1995 in „Ein weites Feld“ wieder. Der Schriftsteller unternimmt zahlreiche Reisen nach Kopenhagen, Oslo, Paris und Prag. Der Mittsechziger Grass schont sich nicht, feiert Feste, muss zu einer Operation ins Krankenhaus, erzählt über seine Zeit zu Hause in Behlendorf, pflanzt in Portugal Kakteen und nutzt die Ferienaufenthalte auf der dänischen Insel Møn zum Zeichnen und Schreiben. Im Sommer des Jahres 1990 erhält Grass einen Ehrendoktor der Universität seiner Heimatstadt Danzig. "Unterwegs von Deutschland nach Deutschland" gestattet einzigartige Einblicke in sein Privatleben, seine Arbeitsprozesse und sein politisches Engagement.